| Collaborateurs | Thomas Brunner (Université de Strasbourg, ARCHE UMR 3400), Sébastien Hamel (IHRT – CNRS), Émilie Mineo (Université du Luxembourg, iHist), Guillaume Porte (Université de Strasbourg, ARCHE UMR 3400), Lise Saussus (CRH, UMR 8558, EHESS), Sébastien de Valeriola |

Le projet Chirographum a pour but de réunir dans une même base de données les informations extraites de plusieurs corpus d’actes médiévaux (13e-15e siècles).

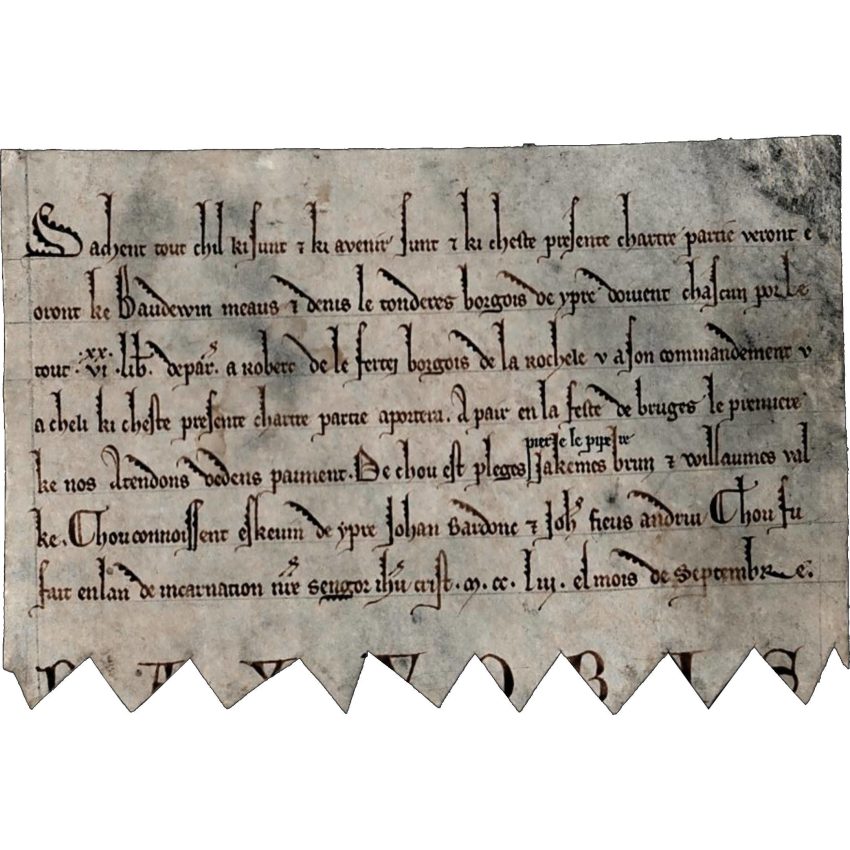

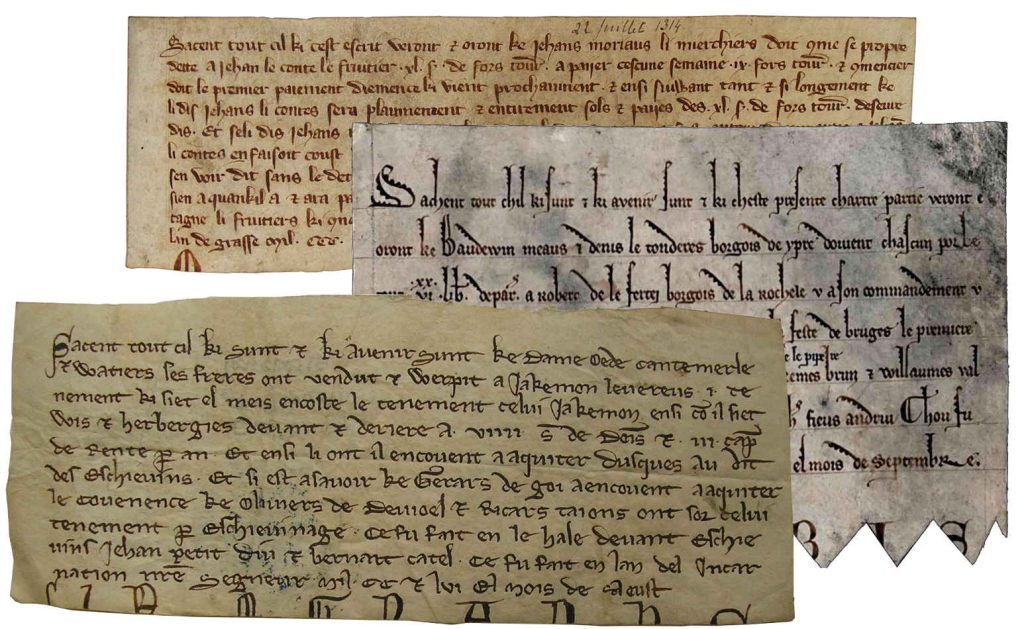

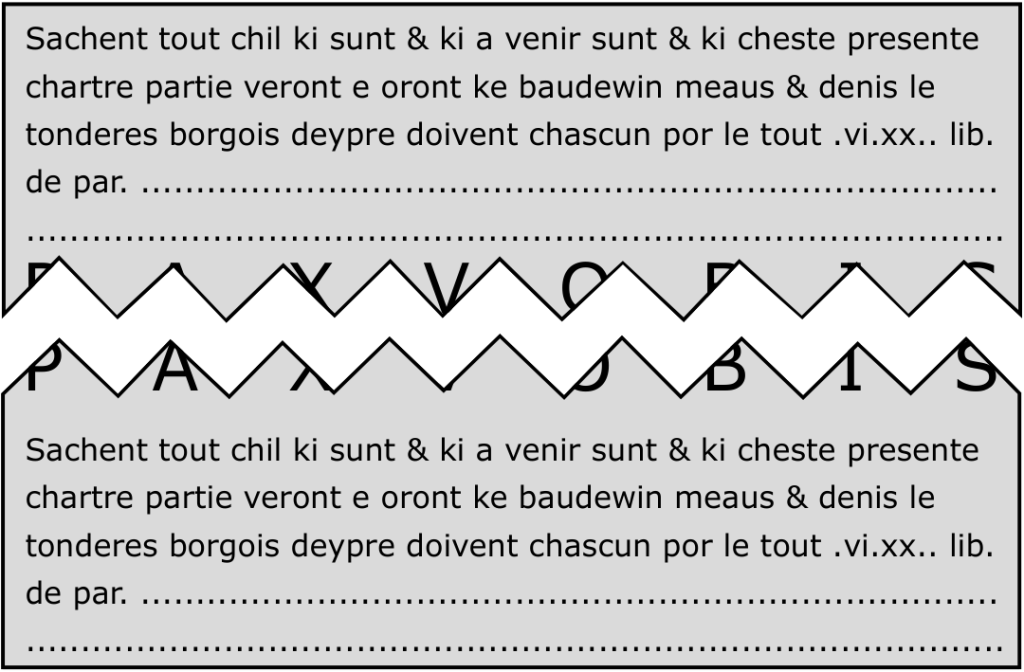

Il se concentre sur un genre documentaire particulier : les chirographes de juridiction, à savoir des contrats d’intérêt privé rédigés en plusieurs exemplaires à partir d’une même feuille de parchemin, le plus souvent en langue vernaculaire (ancien français).

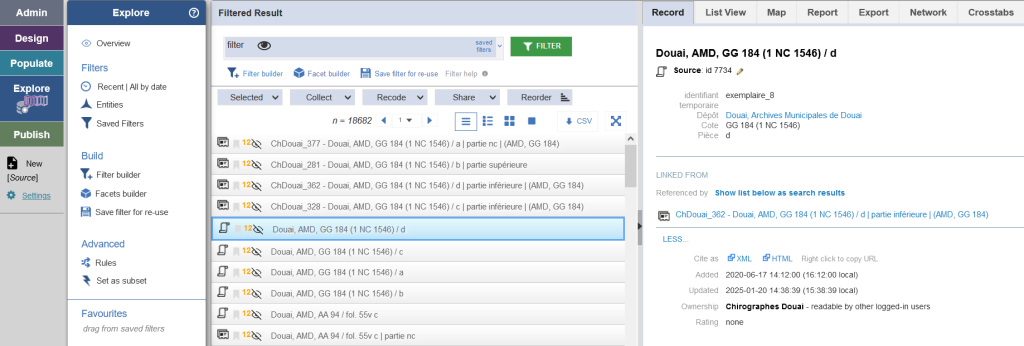

Plusieurs corpus sont ainsi rassemblés par les membres de l’équipe, dont ceux de Douai, Cambrai, Saint-Quentin, Tournai et Ypres, et décrits dans une base de données déployées sur l’outil Heurist.

Pour construire une telle base de données, il est nécessaire de formaliser les informations. Cela implique, entre autres choses, de créer un nombre fini de catégories dans lesquelles faire rentrer les concepts médiévaux.

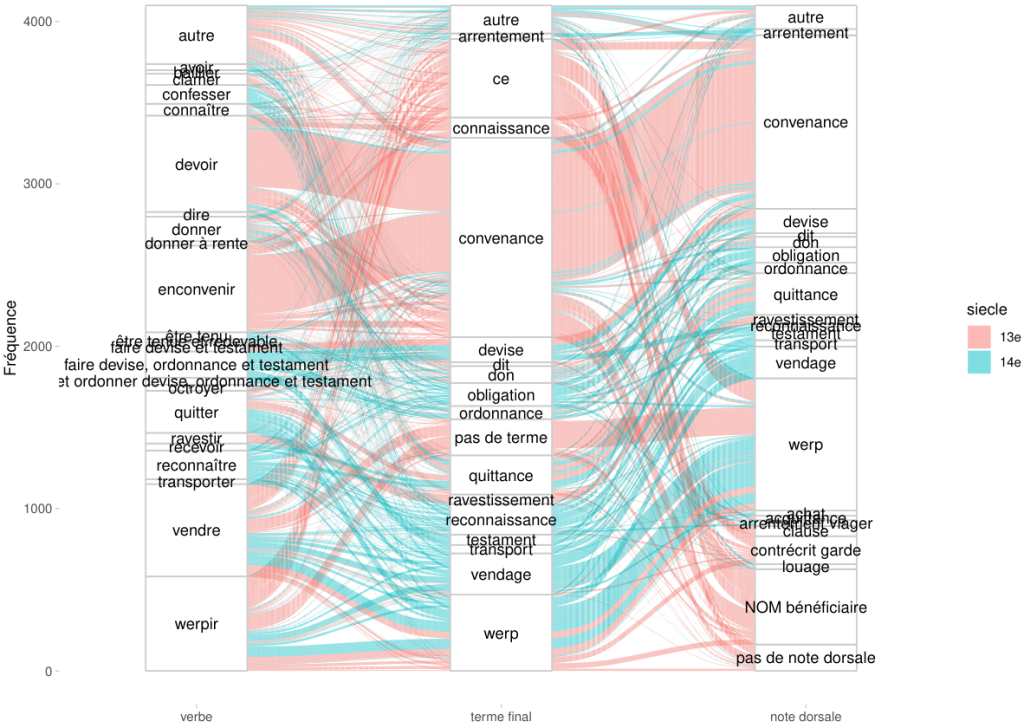

Les difficultés auxquelles nous avons été confrontés au cours de cet exercice (effectué pour les actions juridiques des documents en question) seront bientôt réunies dans un article. Nous nous sommes penchés à cette occasion sur les termes que les rédacteurs du Moyen Âge utilisent dans le texte des actes pour désigner les réalités juridiques que ceux-ci entérinent.